应温州市文物考古研究所邀请,科技史与科技考古系龚德才教授带领团队前往浙江省温州市朔门古港遗址,对遗址2号沉船中的脆弱有机质文物遗存开展保护提取试验工作,为考古发掘现场文物提取工作提供技术支持。

温州市朔门古港遗址规模庞大、遗迹丰富、要素齐全、年代清晰,于2023年3月荣获2022年度全国十大考古新发现。朔门古港遗址2号沉船是一艘宋代沉船,该船整船残长约16米,宽约4.1米,用材讲究、工艺结构严谨周密,为温州造船史和海上丝绸之路研究提供了直接的实物证据,其历史和科学价值不可估量。

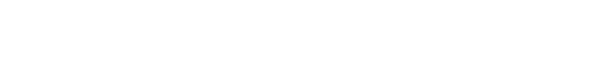

图1 温州朔门古港遗址2号沉船发掘现场图片

在发掘过程中,2号沉船内出土了一处竹篾疑似物遗存与一处渔网疑似物遗存。前期考古队尝试提取,但两处遗存已不具备常规提取条件,传统考古提取手段几乎完全失效。根据发掘方案,沉船需要整体打包转移,该区域内其余文物均已提取完成,这两处遗存成为阻碍沉船整体打包提取的最大难题。

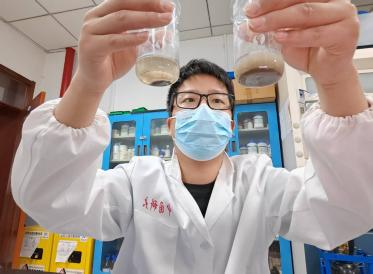

两处遗存提取工作的开展迫在眉睫,龚德才教授团队在接到邀请后迅速前往发掘现场,对两处遗存的保存状况进行调查。

图2 团队进行现场调查

经调查,竹篾疑似物遗存斜靠于船身内壁,不同竹片间相互叠压,被致密淤泥完全包裹。经过上千年的埋藏,竹片已严重降解,呈现饱水状态,强度极差,柔软如熟藕,手指轻轻触碰就会有纤维束脱落。竹片长度较长,最长近2米,完整提取这些脆弱的竹片无疑是一项艰巨的挑战。渔网疑似物嵌于淤泥中,长时间的埋藏使遗存丧失机械强度,仅能维持基本形态。此外,渔网疑似物整体位于现代水泥柱和船舱板之间,操作空间狭小,提取工作难度极大。

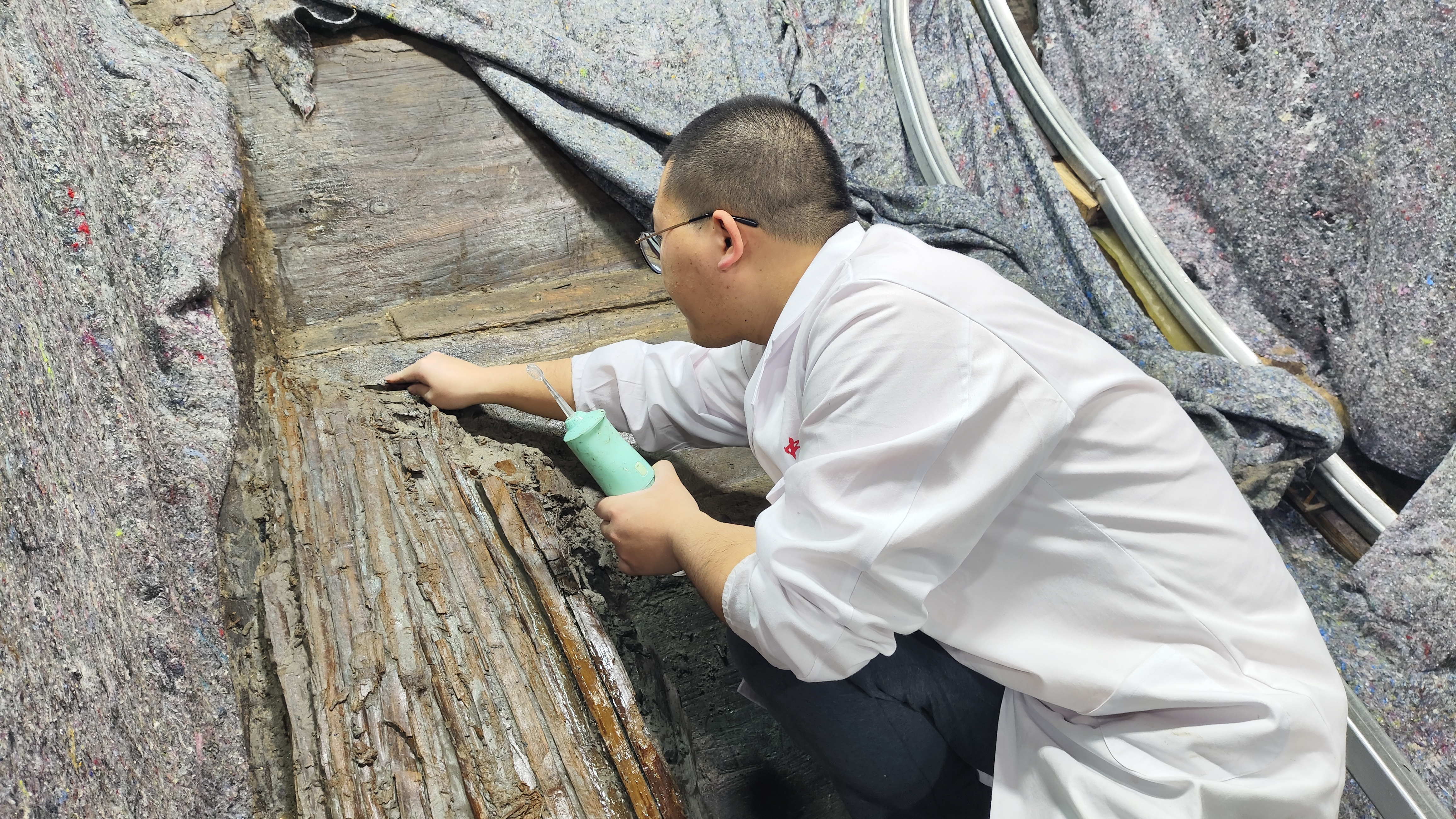

图3 竹篾疑似物和渔网疑似物在船舱内的位置示意图

沉船发掘后,该两处有机质遗存不仅面临微生物的侵蚀,还存在失水干缩等风险,提取工作必须尽快开展。有限的时间和复杂的现场情况,也使其提取和保护工作充满挑战。

图4渔网疑似物现场图片 图5 竹篾疑似物现场图片

针对文物遗存的脆弱状况和复杂的现场条件,团队通过现场调查、科学分析和前期实验,制定了相应的保护提取技术方案,以期在脆弱文物遗存提取过程中,最大程度保证文物遗存的安全。

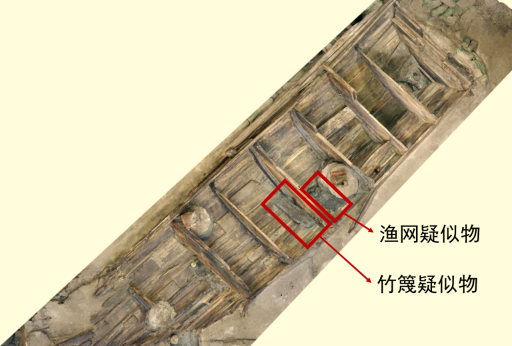

在工作开展前期,团队对文物样品进行了实验室分析研究,确定了文物样品的质地和保存状况;对临时固型材料进行了筛选和试验表征,结合沉船的现场情况,制定了周全的文物遗存保护提取方案。

图6 实验室分析阶段

3月中下旬,龚德才教授团队与温州市文物考古所于温州市联合召开“温州朔门古港遗址2号沉船脆弱文物提取方案专家意见会”。会上,专家学者对提取工作所使用的材料、方法等作出了肯定,并针对发掘现场的具体工作给出了指导性意见,强调在现场提取工作中,需尽可能保证信息采集的完整性。

图7 温州朔门古港遗址2号沉船脆弱文物提取方案专家意见会

在文物遗存的保护提取现场试验中,团队对保护提取方案进行了验证。以单片提取的方式成功提取出几片竹篾疑似物,并以整体提取的方式成功提取渔网疑似物靠近左侧水泥柱的部分。经专家鉴定,现场试验结果符合文物保护要求和方案预期,提取方案切实可行。

图8 清洗竹篾疑似物遗存顶部淤泥

图9 竹篾疑似物遗存的现场清洗

图10 临时固型材料的应用

图11 团队对竹篾疑似物的单片提取试验

图12 龚德才教授在渔网疑似物提取现场进行指导

图13 现场提取工具制作

图14 对提取后的竹篾疑似物进行后续清理

图15 龚德才教授团队朔门古港遗址考古现场合照

此次温州朔门古港遗址2号沉船脆弱文物遗存提取试验工作的成功开展,体现了我院龚德才教授团队在有机质文物保护研究方面的深厚积淀。后续,团队将继续跟进2号沉船文物遗存的提取和保护,身体力行“把老祖宗留下的文化遗产精心守护好,让历史文脉更好地传承下去”,用心用情用力做好文化遗产保护工作,为继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明贡献科大人的力量!

(科技史与科技考古系、文物保护科学基础研究中心)