为增进国内高校优秀大学生对中国科学技术大学人文学院的了解,促进高校间学术交流,7月19日至23日,人文学院成功举办第九届“科技与文化”优秀大学生夏令营。全营分为科学技术史营(一营)、科技传播营(二营)和科技哲学营(三营)。

开营仪式:共启学术之旅

7月20日上午,中国科大2025年优秀大学生夏令营开营仪式在中区综合体育馆举行。校党委书记舒歌群为优秀大学生夏令营授旗。校长常进在致辞中表示,学校拥有一流的师资队伍、学科体系和科研平台,勉励青年学子勇攀科技高峰。大连理工大学段昊成作为营员代表发言,表达了对科大的向往和投身科研的决心。伴随着校歌《永恒的东风》激昂的旋律,校党委副书记周丛照宣布2025年优秀大学生夏令营正式开营。开营仪式后,研究生院常务副院长姚华建教授介绍学校概况与研究生教育情况。

初识科大:校史浸润与破冰交流

7月19日报到后,二营和三营营员前往校史馆参观,感受科大深厚的历史底蕴。当晚,二营通过“九宫格自我介绍”“大风吹”等趣味游戏拉近了营员间的距离。

7月20日上午,全营见面会在东区1101教室举行。执行院长石云里教授致欢迎辞,介绍了学院“围绕科技、融合科技、服务科技”的特色人文定位,鼓励营员深入体验合肥和科大文化。科技史与科技考古系执行主任钮卫星教授、科技传播系执行主任周荣庭教授、科技哲学系张贵红副教授、心理学系吕心游特任研究员依次介绍了学科特色、师资力量、研究方向等。营员代表汪毅、詹雨楠、万乐渔同学分别发言。随后“击鼓传熊”游戏点燃现场气氛,营员们踊跃展示才艺。

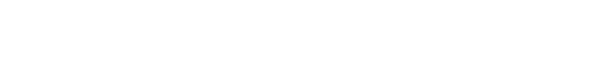

学术盛宴:导师引领探索前沿

科学技术史营

朱浩浩副教授以《中国古代科学思想史的魅力——从中科大传统谈起》展现学科研究脉络;马啸教授聚焦文物保护,作题为《保护文化瑰宝,传承璀璨文明》的报告;刘欢副教授以《科学中的历史 历史中的科学》为题,深入剖析科技史研究的内涵;朱剑副教授通过《科技考古中的精细化表征技术》报告,展示了前沿分析技术在考古研究中的应用。

科技传播营

张燕翔副教授以《从体验、感知到愉悦:构建人性化及艺术化的新媒体系统》为题,围绕研究方向与方法、个人及团队概况、因材施教的培养模式等内容进行分享;朱孟潇教授带来《从人工智能到传播学:智能与计算传播相关研究介绍》主题分享,阐释了计算社会科学的概念与特点,并结合具体案例深入浅出地讲解计算传播学;王挺研究员以《科普研究—诗和远方》为题,讲述了科学普及的内涵与外延,强调了科学普及在我国社会主义现代化建设进程中的重要战略地位;梁琰副教授在《中国科学院新形态科普案例分析》中介绍了科学传播与艺术融合的多种方式,包括通过视频、展览、文创产品等展现科学之美;纪娇娇副教授在《计算传播与科学传播》报告中,梳理了科学传播的主要发展阶段,并结合具体项目,解析了计算社会科学领域的研究方法与科研流程;周慎特任副研究员以《人工智能前沿媒介思想与行动》为题作报告,结合人工智能少年班行动项目,探讨了人工智能技术在青少年科学教育中的应用前景;徐文韬特任副研究员以《人工智能体的思考》为题,从技术层面讲述大模型需要怎样的数据以及多智能体的协商与合作机制。

科技哲学营

袁家宏教授以《从语言的本质到模型-大脑对齐:人工智能时代语言科学的新探索》为题,结合人工智能时代的最新进展,讲解了模型-大脑对齐在语音识别等领域的应用前景,并鼓励大家勇于探索语言科学与人工智能的交叉前沿;吕凌峰副教授以《历史视域下的科学与哲学》为题,梳理哲学与科学关系的发展脉络,为营员们勾勒出科技哲学研究的框架性图景;林志成特任研究员以《为何心理学进展如此缓慢?我们能做些什么》为题,介绍了人工智能心理学实验室的研究方向和团队情况;吕心游特任研究员分享了神经可塑性与神经调控领域的最新进展,介绍了团队在精神疾病神经可塑性机制与神经调控干预等领域的研究成果;何晓松特任研究员以《脑成像与网络神经科学》为题,介绍了脑成像技术在神经科学研究中的应用,以及脑网络在神经系统疾病诊疗中的重要作用。

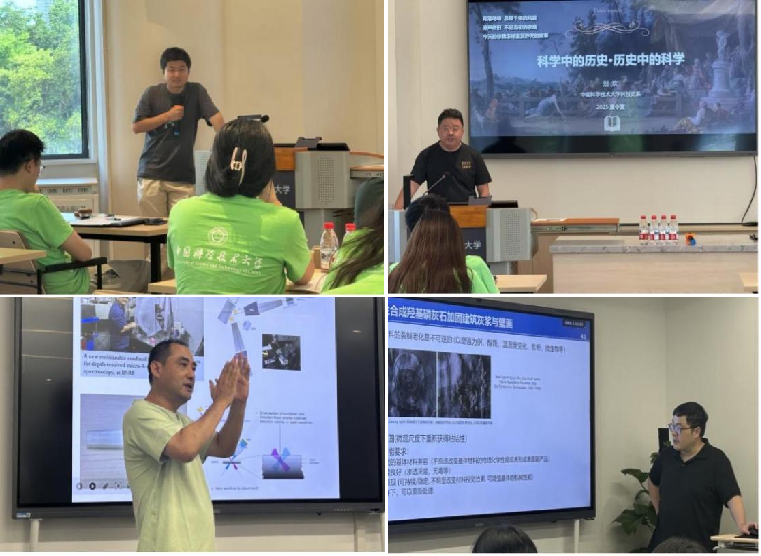

实践参访:沉浸式学科体验

一营:走进校史馆、博物馆以及科技史与科技考古系多个实验室,近距离接触科研设备,体验数字天象厅观象乐趣。

二营:参访中国科学技术大学先进技术研究院创新成果展、量子科学实验卫星总控中心,感受产学研融合实践。

师生面对面:各营通过导师面对面交流、学长学姐经验分享等活动帮助营员更深入了解心仪导师研究方向,进一步明确自身兴趣点,更真切感受科大校园生活。

7月21-23日,三个分营还各自组织了综合素质评价。至此,第九届“科技与文化”优秀大学生夏令营圆满结束。

(人文与社会科学学院)