8月26日,中国科大人文与社会科学学院科技史与科技考古系刘欢副教授团队在国际学术期刊 Biosafety and Health 发表题为《Biosafety concept: Origins, Evolution, and Prospects》的研究论文。该成果首次以科技史研究的独特视角,系统梳理并科学辨析生物安全核心概念的起源、演化与未来前景,提出清晰的科学概念框架,归纳现代生物安全的核心特征并总结科学内涵,该研究深化了生物安全概念范畴、推动学科规范化发展,为应对未来复杂生物风险提供了理论支撑与科学史鉴。

在新时代背景下,新发突发传染病以及合成生物学、人工智能等新兴技术的迅猛发展,生物安全已成为生命科学、公共卫生与国家安全等领域的焦点议题。“生物安全”概念的界定在各领域存在着不同理解范畴,围绕生物实验室安全、基因工程监管、生物风险治理等的研究愈趋丰富,使其概念内涵也不断发展延伸。

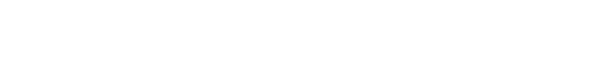

图1. 生物安全历史发展时期

在研究方法上,团队通过系统梳理历史文献、政策文件和典型事件,回溯了生物安全在不同历史时期的发展轨迹与演化进程:从19世纪末微生物学奠基与20世纪中叶实验室感染事件引发关注,到20世纪70年代阿西洛马会议推动生物安全规范化,再到进入21世纪面对合成生物学、人工智能等新技术带来的挑战,生物安全的理论框架不断丰富与深化。

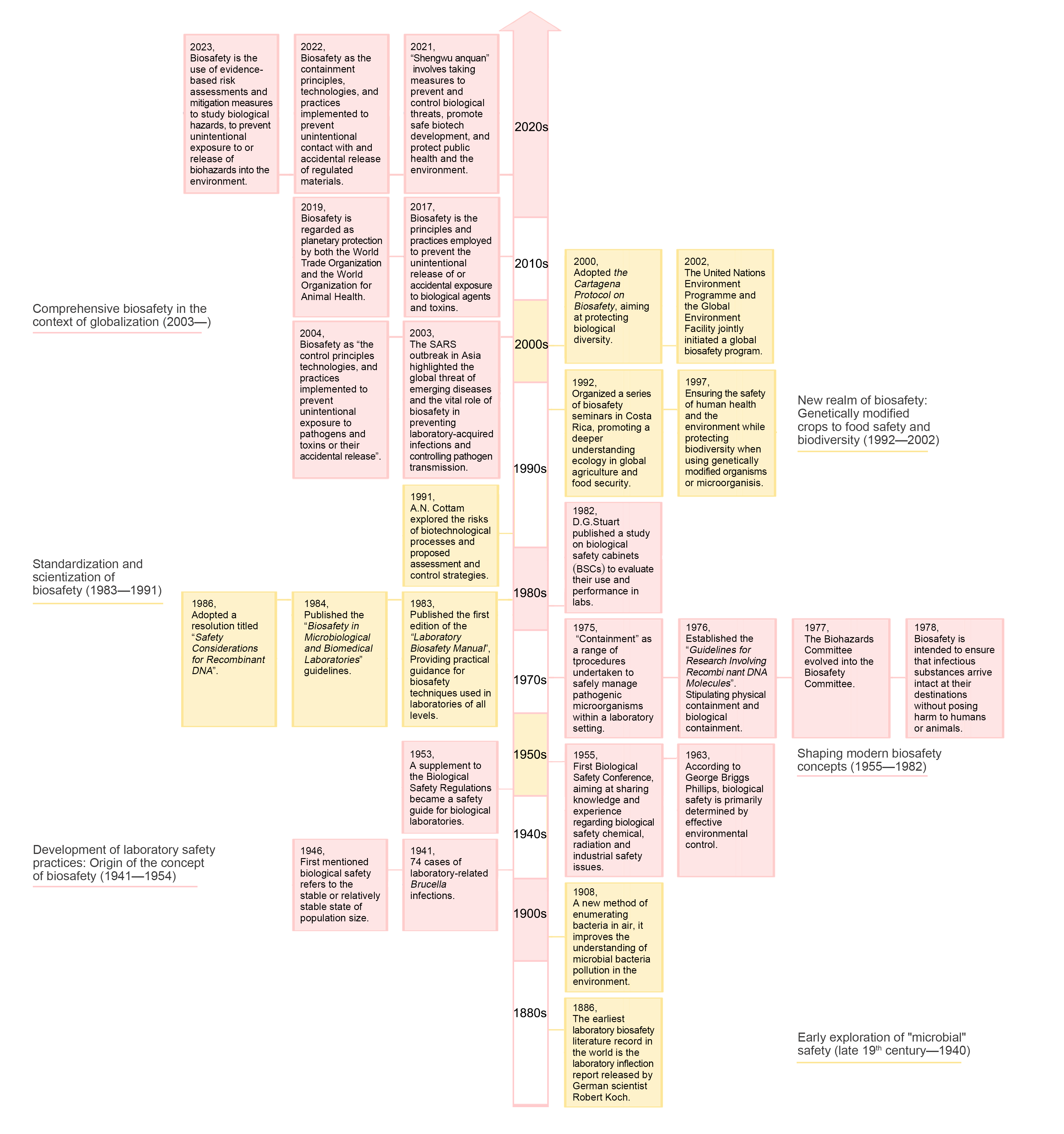

图2. “生物安全”概念演化

生物安全概念在历史演化中反映出应对日益复杂和多样化安全风险的迫切需求。“生物安全”(biosafety)最初主要应用于实验室环境,强调对生物因子的隔离、操作与风险管控,目标在于防止暴露或释放。“生物安保”(biosecurity)在后期逐渐发展涵盖国家安全、公共安全与全球治理等更广泛领域。通过对世界卫生组织、美国国立卫生研究院以及《中华人民共和国生物安全法》等参考文献与法规政策的梳理,研究团队归纳了当代生物安全的核心特征,揭示了两者之间的要素辨析与演化逻辑。

研究团队在病毒学史、生物安全领域持续开展系统研究,研究聚焦科技史与国家需求交叉前沿探索,推动总体国家安全观下生物安全科技创新与能力建设,提升中国在全球生物安全治理中的国际对话与学术影响力。

研究生高婉莹为论文第一作者,研究生吴宗震、左锟澜、相强宇、陈晓雅、张璐为共同作者。刘欢副教授为该文通讯作者。该工作得到了科技部、中国疾病预防控制中心、中国科大、武汉大学等单位的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2025.07.003

(科技史与科技考古系、科研部)